Simulationen in atomaren Welten

Valenzwechsel-Zellen sind Hoffnungsträger für die Informationstechnik von morgen. Forschende um Mathieu Luisier von der ETH Zürich haben nun im Rahmen des WSS-Projekts Einzelatomschaltung ein Modell entwickelt, mit dem sich umfassend simulieren lässt, wie sich solch komplexe Informationsspeicher bilden und verhalten.

Die Computertechnik hat in den vergangenen Jahrzehnten rasante Fortschritte gemacht. Doch langsam zeichnet sich ab, dass die herkömmlichen Bauteile und Technologien an Leistungsgrenzen stossen. Die heute gebräuchlichen Speicherchips auf Siliziumbasis etwa lassen sich nicht mehr viel weiter miniaturisieren.

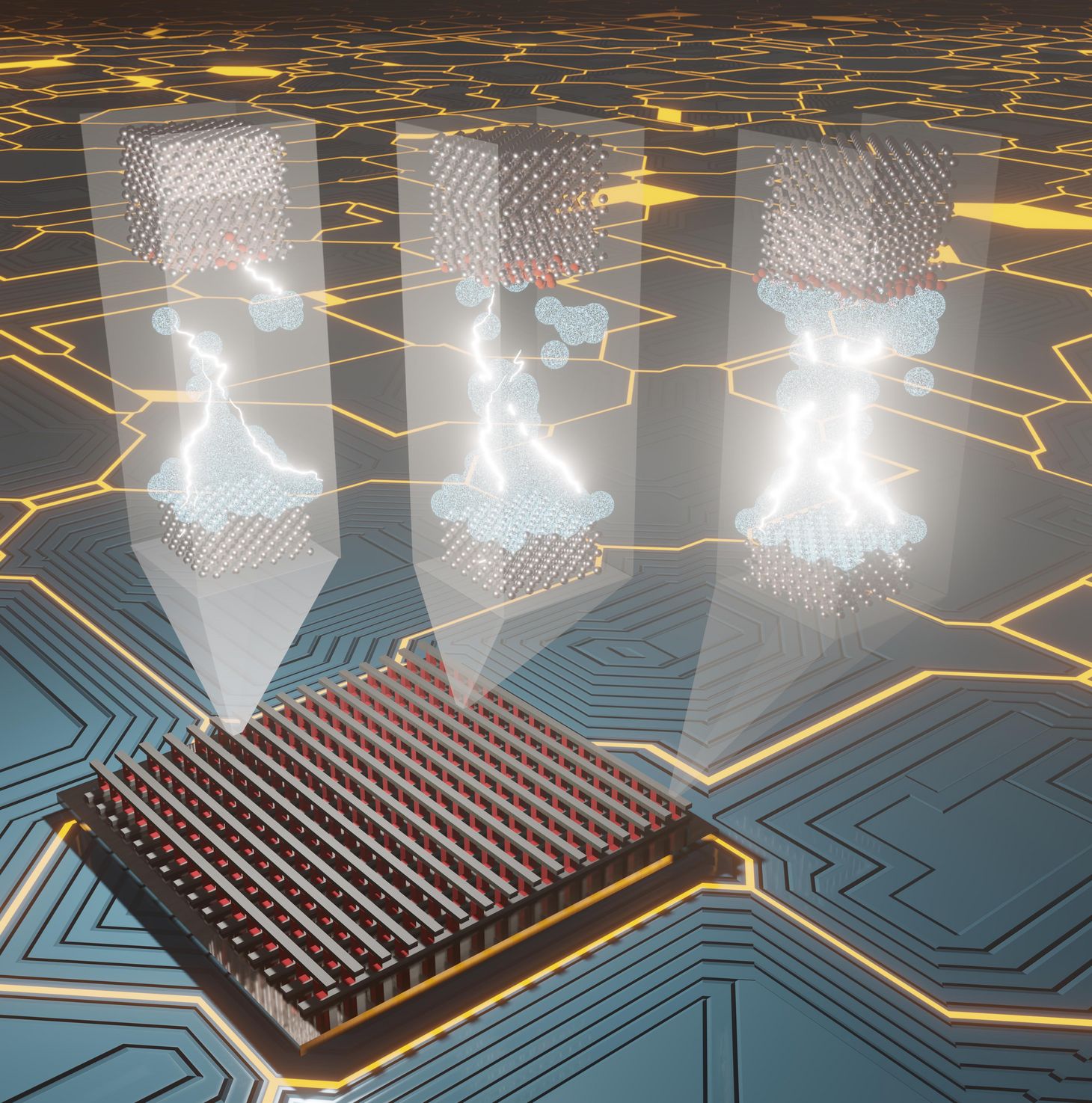

Die Suche nach Alternativen, die eine noch höher entwickelte Datenverarbeitung erlauben, ist deshalb in vollem Gang. Als vielversprechende Alternative zu heutigen Speichertechniken gelten die sogenannten Valenzwechsel-Zellen (VCM). Es handelt sich um Bauelemente, die aus zwei metallischen Schichten bestehen, zwischen denen sich ein Oxid befindet. Beim Anlegen einer Spannung entstehen in dem Oxid durch die Bewegung von Ionen nanoskalige Filamente aus Sauerstofflücken. Das Wachstum und die Auflösung dieser Filamente erlaubt ein Ein- und Ausschalten von Stromkreisen.

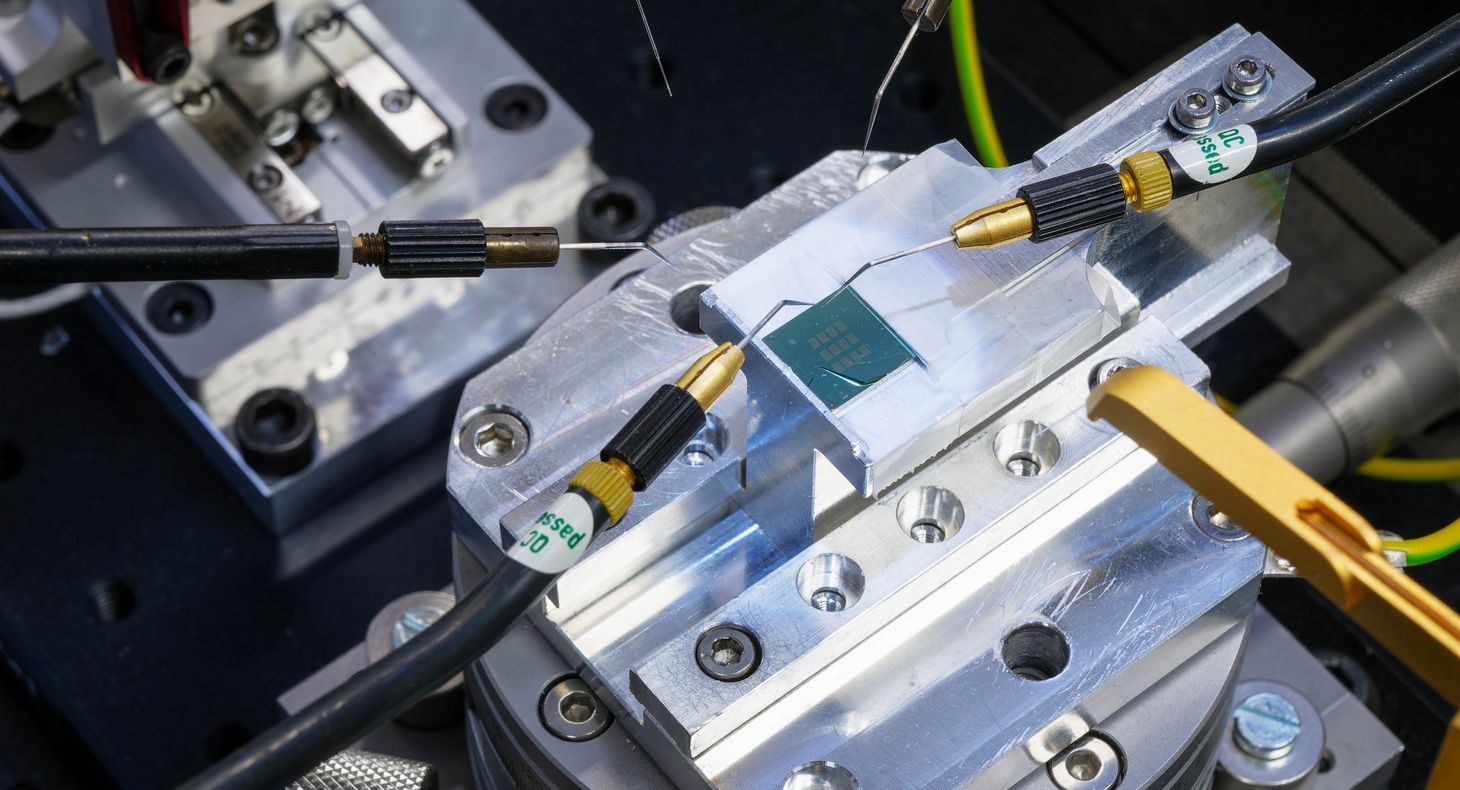

«Viele Details der Funktionsweise solcher VCM-Zellen sind aber noch unbekannt», sagt Mathieu Luisier, Professor am Institut für Integrierte Systeme an der ETH Zürich und Forschungspartner des Projektes Einzelatomschalter, das von der Werner Siemens-Stiftung unterstützt wird. Weil sich die Vorgänge in VCM-Zellen auf atomarer Grösse abspielen, sind Messungen schwierig. Zwar lassen sich beispielsweise mit extrem leistungsfähigen Mikroskopen Aufnahmen machen – doch zeigen diese nur einen momentanen Zustand in einem solchen Bauteil.

Aufs Journal-Cover geschafft

Modellsimulierungen sind ein Weg, um den Abläufen in solch atomar kleinen Bauteilen auf den Grund zu gehen. Mit ihnen können Forschende durchspielen, wie sich Ionen bewegen, wie sich Sauerstofflücken bilden oder wie sich die Verwendung eines anderen Oxids auf die Leitfähigkeit eines Bauelements auswirkt. Laut Luisier gibt es bereits solche Simulationsmodelle. Allerdings deckten sie jeweils nur einen Teil der physikalischen Prozesse ab, die in VCM-Zellen stattfinden.

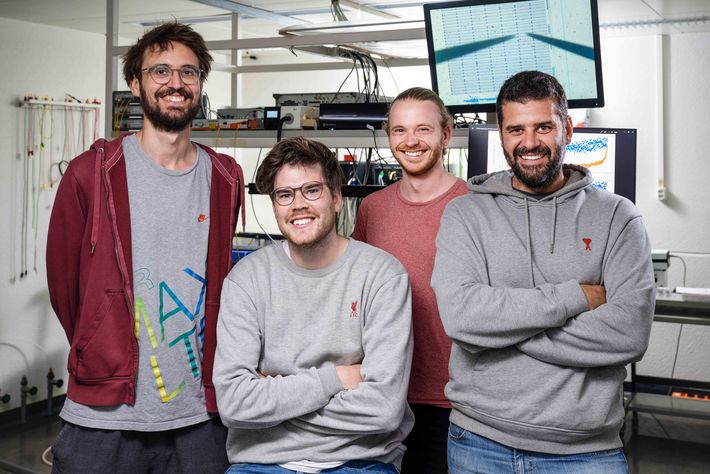

Marko Mladenovic, ein von der Werner Siemens-Stiftung finanzierter Postdoktorand, und die Doktorandin Manasa Kaniselvan haben nun gemeinsam mit Luisier ein umfassendes Multiskalen-Simulationsmodell für die atomaren Vorgänge in VCM-Zellen entwickelt. Die entsprechende Studie wurde kürzlich im Fachmagazin «ACS Nano» publiziert. Ein von Manasa Kaniselvan erzeugtes Bild schaffte es gar auf das Cover der Ausgabe. Die Forschenden wählten für ihre Simulation Hafniumoxid (HfO2), eingebettet in Schichten aus Titannitrid und Titan. Ein solches Bauelement ist auch kompatibel mit der in heutigen IT-Systemen allgegenwärtigen CMOS-Technologie.

Drei Simulationsmethoden

Das Modell kombiniere drei verschiedene Simulationsmethoden, erzählt Luisier. «Mit der ersten, der sogenannte Dichtefunktionaltheorie, lässt sich die Energie berechnen, die ein Atom braucht, um von einer Stelle zur anderen zu gelangen.» Damit können die Forschenden in VCM-Zellen die Wahrscheinlichkeiten berechnen, dass sich Atome unter festgelegten Bedingungen in eine Richtung bewegen, dass Ionen und Lücken generiert werden oder dass diese Teilchen sich verbinden.

Das zweite Simulationsverfahren nennt sich Kinetische Monte-Carlo-Methode. Damit lässt sich simulieren, wie bestimmte Prozesse über die Zeit ablaufen. «In VCM-Zellen können wir damit untersuchen, wie sich Ionen auf der Hafniumoxid-Schicht bewegen – und damit die Bewegung der Sauerstofflücken aufzeigen», sagt Luisier. Die dritte Methode wiederum, der Quantentransport, erlaubte es den Forschenden, den Stromfluss unter bestimmten Bedingungen zu bestimmen.

Dank der Simulation konnten die Forschenden nachweisen, auf welche Weise die Elektronen durch die Strukturen fliessen. «Wir fanden, dass der Fluss durch unterkoordinierte Hafnium-Atome stattfindet, die keine sogenannten abgesättigten Bindungen oder «dangling bonds» aufweisen», sagt Luisier.

Wertvolles Werkzeug für Atomschaltungsprojekt

Noch wichtiger ist aber, dass sich das Simulationsmodell künftig auf verschiedene Materialien und Speicherzell-Architekturen anwenden lässt. Es sei das erste Modell, das atomare Strukturen bauen könne und von diesen Strukturen darauf schliesse, wie sich Strom und Spannung in einem solchen Speichergerät verhielten, sagte Luisier. Auf diese Weise können Forschende in Zukunft herausfinden, wie ein Material oder die Struktur einer solchen Zelle die Leistung beeinflussen. Und letztlich die Frage beantworten, wie man VCM-Zellen bauen muss, um aus ihnen leistungsfähige Computerchips zu machen.

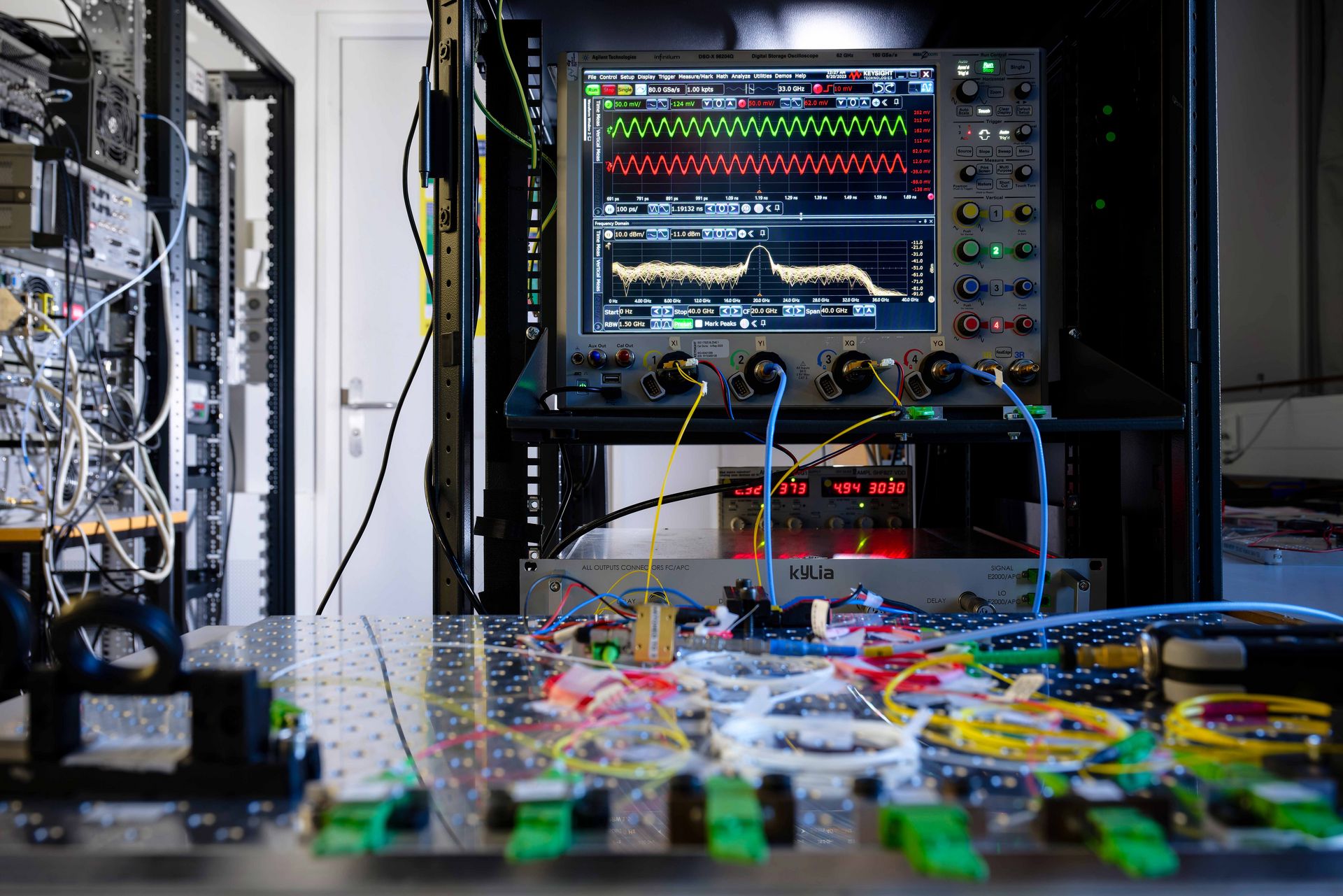

Von dem neuen Simulationsmodell profitieren auch die Experimente der anderen Forschenden im Einzelatomschaltungsprojekt, speziell die Forschungsgruppe von Jürg Leuthold am Institut für Elektromagnetische Felder der ETH Zürich. Es gibt sehr viele Varianten, wie sie ihre elektronischen Bauteile konstruieren können. Jede in Wirklichkeit zu testen, wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Nur schon bis ein neues Bauteil hergestellt ist, können gut und gerne einige Monate vergehen. Mit dem Simulationsmodell haben die Forschenden nun ein Werkzeug in der Hand, mit dem sich rasch aussichtsreiche Strukturen von weniger geeigneten unterscheiden lassen.

Ein extrem spannender Aspekt der VCM-Zellen sei ihre Flexibilität, sagt Luisier. Heutige Computer basieren auf dem binären Prinzip: Entweder ist der Strom an oder aus. «Sie sind digital, sie kennen nur Nullen und Einsen», sagt Luisier. Das menschliche Gehirn hingegen ist analog, seine Synapsen arbeiten auch mit Zwischenstufen. Mit VCM-Zellen könnte man diese Arbeitsweise in Zukunft nachbilden. Denn mit ihnen lassen sich mehr als die zwei digitalen Zustände erzeugen. «Sie könnten dereinst als Bauteile dienen für das, was wir bioinspiriertes Computing nennen», sagt Luisier.

> Link zur Studie