Knochenbrechen in guter Absicht

Wie werden Implantate intelligent? Zwei Mitglieder des Forschungsprojekts «Intelligente Implantate» geben Auskunft: der Mechatroniker Dr. Paul Motzki vom Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (ZeMA) in Saarbrücken und der Mathematiker Dr. Michael Roland vom Lehrstuhl für Technische Mechanik an der Universität des Saarlandes.

Haben Sie sich schon einmal einen Knochen gebrochen?

Paul Motzki: Ja, beim Sport brach ich mir einmal den Oberschenkel. Da kamen zwei Nägel auf der Seite rein, das sah ziemlich schlimm aus. Aber die Fraktur verheilte zum Glück gut. Ich habe es aber in meinem nahen Umfeld mehrmals erlebt, dass es anders ausgehen kann. Mein Bruder brach sich das Schlüsselbein und hatte danach über zwei Jahre lang Probleme. Und ein Freund, der in Thailand mit dem Moped verunfallt war und sich den Oberarm brach, musste ebenfalls über lange Zeit zur Nachbehandlung. Dass Knochenbrüche nicht immer ohne Komplikationen heilen, ist mir also bekannt.

Nun sollen intelligente Implantate die Heilung unterstützen. Wie entwickeln Sie diese?

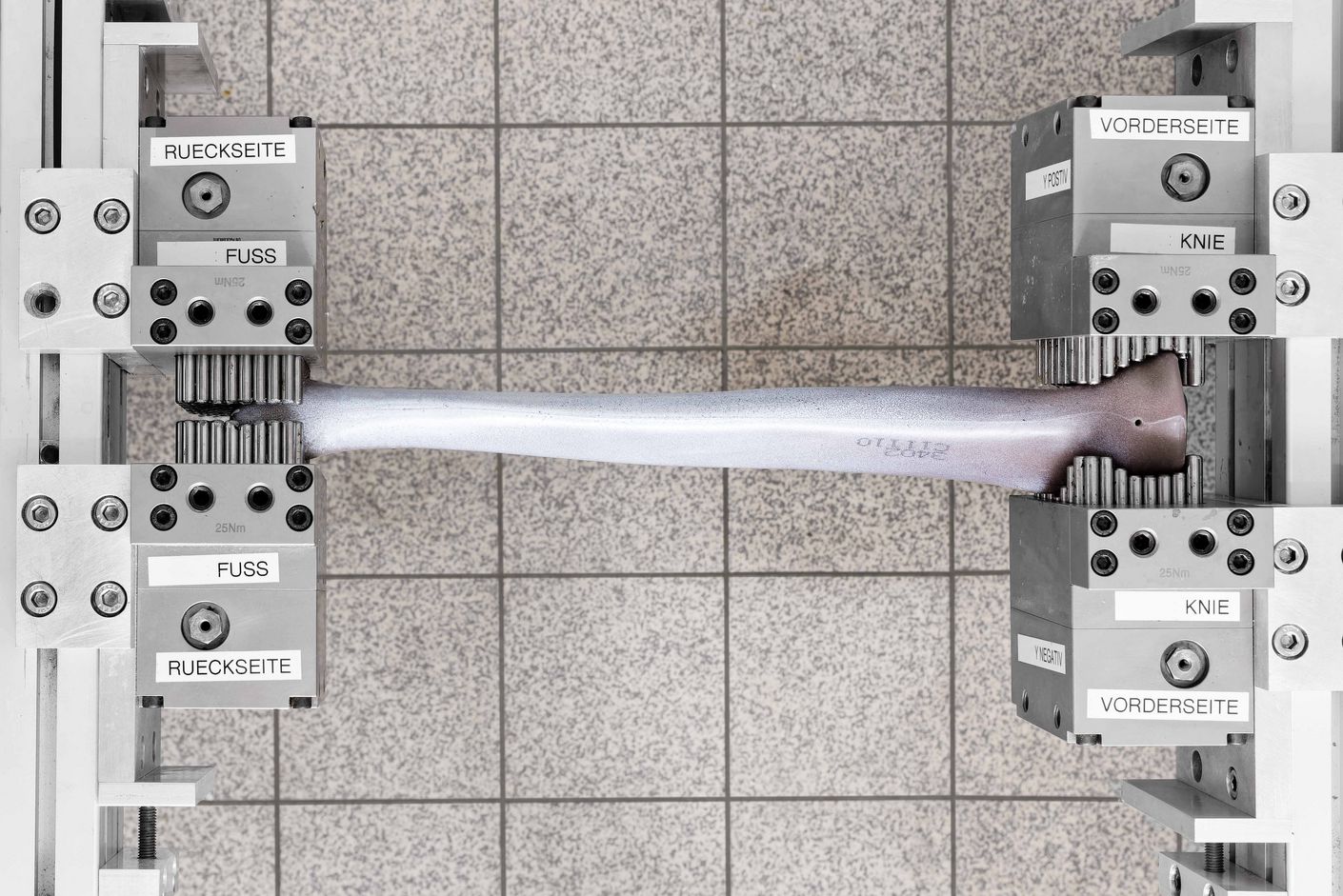

Michael Roland: Zunächst brauchen wir Daten, Daten, Daten. Denn wir müssen herausfinden, welche Kräfte überhaupt auf die Knochen einwirken. Dazu gibt es zwar Forschung bei Tieren, aber kaum welche beim Menschen. Die Mediziner sammeln derzeit Daten von Testpersonen, die auf smarten Schuhsohlen unterwegs sind. Wir simulieren die einwirkenden Kräfte und überprüfen sie experimentell. Für die Experimente haben wir zwei Maschinen entwickelt. Mit einem Gerät drücken und drehen wir die Knochen, bis sie brechen. Dann spannen wir sie auf einer anderen Installation ein. Dort lassen wir die gemessenen Kräfte auf die Knochen einwirken. So können wir sehen, wie sich der Knochen und die Fraktur verändern. Die Messungen prüfen zum Beispiel, wie steif der Knochen noch ist. Auch sehen wir über ein Kamerasystem, wie sich die Fraktur bewegt. Die Resultate unserer Experimente geben wir dann den Mechatronikern weiter.

Was machen die Mechatroniker mit den Resultaten?

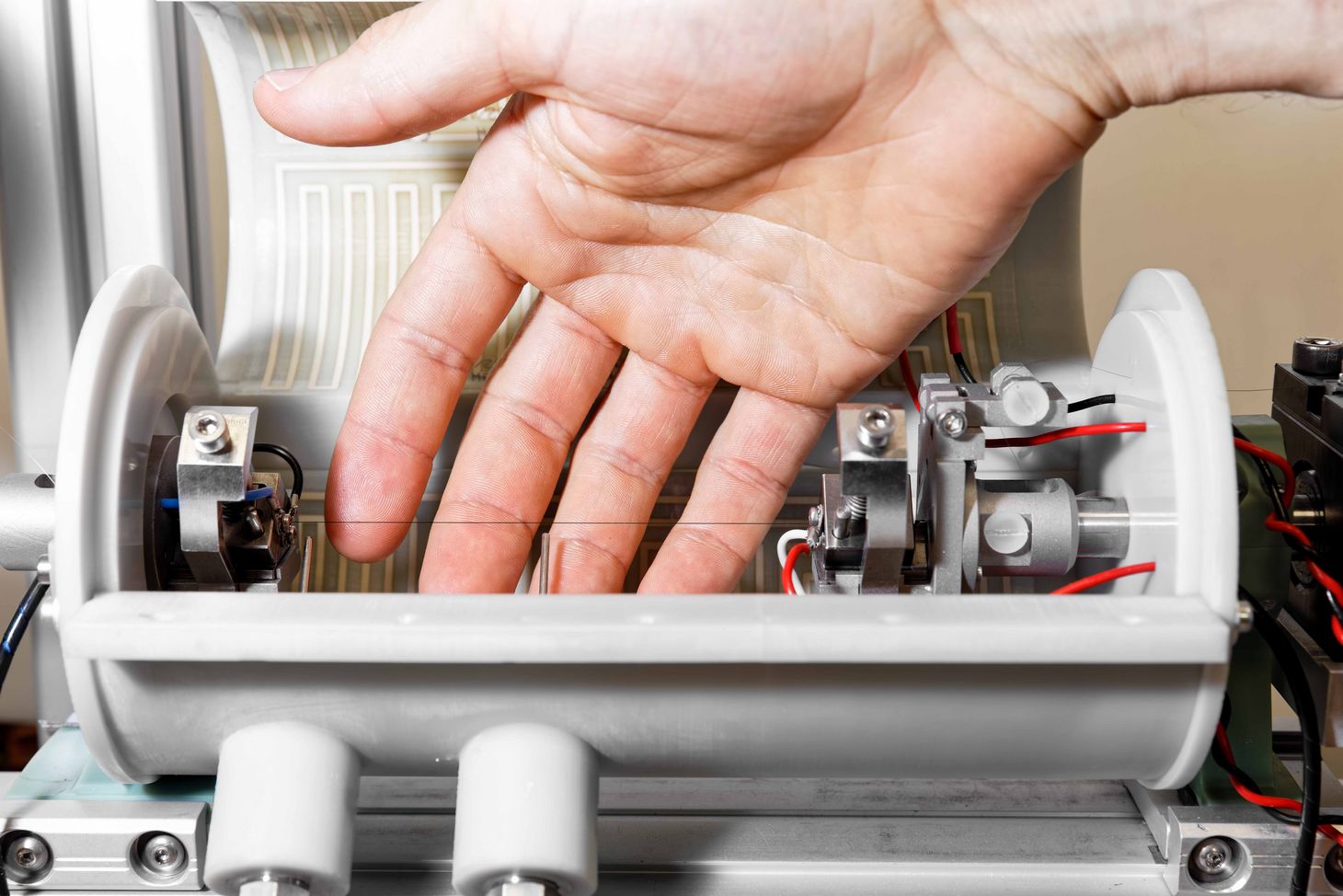

Motzki: Aufgrund der Daten testen wir Mechatroniker die Materialien, mit denen wir das Implantat letztlich herstellen beziehungsweise modifizieren wollen, damit es smart wird. Die Tests laufen Tag und Nacht. So prüfen wir das Ermüdungsverhalten der Materialien. Das heisst, wir wollen herausfinden, wie sich die Materialien verändern, wenn wir Millionen von Zyklen durchspielen oder wenn wir Umgebungsbedingungen wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit verändern.

Wie sorgen Sie dafür, dass das Implantat intelligent wird?

Motzki: Uns schwebt vor, dass wir eine Standardplatte mit modularen Materialschichten versehen, die über sensorische Eigenschaften verfügen. Damit können die Kräfte exakt gemessen werden, die auf die Fraktur einwirken. Zudem soll das Implantat sogenannte aktorische Aufgaben übernehmen – das heisst, es muss in der Lage sein, die Heilung direkt zu beeinflussen, indem es die Signale der Sensoren in Bewegung oder Verformung überführt. Auch diese Aktorik wollen wir dank neuer Materialien erreichen.

Worum handelt es sich bei diesen intelligenten Materialien?

Motzki: Das sind spezielle Metalle, die sich durch thermische Aktivierung mechanisch verformen, sich aber an ihren Ursprungszustand «erinnern» können. Sie verfügen über eine sehr gute Sensorik. Wir experimentieren derzeit unter anderem mit einer Nickel-Titan-Mischung. Das ist eine sogenannte Formgedächtnislegierung. Man kennt diese bereits von Zahnspangendrähten, verformbaren Brillengestellen oder in der medizinischen Anwendung von Stents. Die Technologie ist also schon recht gut erforscht. Es wurde auch schon versucht, sie mit neuen Materialien zu kombinieren, um eine bessere Aktorik zu erreichen. Auf dieser Forschung bauen wir auf.

Welches sind die grössten Herausforderungen bei der Herstellung smarter Implantate?

Roland: Bei den Simulationen sind wir auf einem guten Weg. Vermutlich wird es am schwierigsten sein, herauszufinden, worauf es bei der Frakturheilung eigentlich ankommt. Wann heilt ein Bruch problemlos ab, unter welchen Bedingungen treten Komplikationen auf? Dazu brauchen wir sehr viele Daten, auch von Patientinnen und Patienten, bei denen es zu Heilungsstörungen kommt. Diese Daten sind zentral, auf ihnen bauen unsere Simulationen und letztlich auch die Algorithmen auf, welche die Kollegen vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, entwickeln.

Motzki: Auf der technischen Seite ist die Aktorik die grösste Herausforderung. Aber ich bin ziemlich optimistisch, denn Materialien und Technologie sind grundsätzlich bekannt und verfügbar. Wir müssen keinen neuen Stoff herstellen, sondern die Materialien lediglich für den Einsatz in der Medizin vorbereiten. Darin verfügen wir über eine grosse Expertise. Eine Herausforderung ist sicher auch das Zusammenspiel zwischen den Fachgebieten. Wir sind voneinander abhängig, weil wir von den jeweiligen Projektpartnern gute Daten brauchen. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieselbe Sprache sprechen.

Wie meinen Sie das?

Motzki: Wir benutzen teilweise die gleichen Wörter für unterschiedliche Dinge. Das kann zu Missverständnissen führen. Ein Beispiel: Einmal sprachen die Mediziner von «Scherbewegungen». Sie meinten damit Bewegungen von Patientinnen und Patienten, die für die Heilung nicht ideal sind, weil sie die Frakturoberfläche seitlich verschieben können. Wir kennen aus der Technik zwar den Begriff der «Scherkraft», wussten aber nicht, was das mit Frakturen zu tun hat. So redeten wir anfangs aneinander vorbei. Dass wir hier im Saarland räumlich nah beieinander sind und uns treffen können, ist ein Vorteil. Wir haben einen sehr guten Austausch untereinander.

Aynur Gökten (Studienschwester an der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Universitätsklinikum des Saarlandes)

Kerstin Wickert (Lehrstuhl für Technische Mechanik an der Universität des Saarlandes)

Prof. Dr. Tim Pohlemann (Projektinitiator und Direktor der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Universitätsklinikum des Saarlandes)

Dr. Tim Dahmen (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Saarbrücken)

PD Dr. Marcel Orth (Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Universitätsklinikum des Saarlandes)

Annchristin Uhl (Masterstudentin am Lehrstuhl für Technische Mechanik an der Universität des Saarlandes)

Dr. Michael Roland (Lehrstuhl für Technische Mechanik an der Universität des Saarlandes)

Gibt es auch Mentalitätsunterschiede zwischen den Vertretern der Fachgebiete?

Motzki: Tatsächlich unterscheiden sich die Disziplinen stark. Wir Techniker sind auf Präzision getrimmt, es kommt auf jeden Millimeter an; wir suchen immer nach der Ideallösung und streben nach Innovationen. Die Medizin und im Speziellen die Chirurgie hingegen ist eine empirische Wissenschaft, die eher konservativ ist, weil sie das Risiko für die Patientinnen und Patienten minimieren muss. Und manchmal muss es zum Wohl der Operierten auch einfach schnell gehen.

Roland: Mediziner haben nicht immer Zeit, um auf die Ideallösung zu warten. Gesundheit ist von extrem vielen Faktoren abhängig. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass es besser sein kann, einen gebrochenen Knochen schnell zu operieren, statt abzuwarten, weil ansonsten die Gefahr einer Infektion steigt. Letztlich ist es die Aufgabe eines Mediziners, für jede Patientin und jeden Patienten eine gute Lösung zu finden. Für mich als gelernten Mathematiker ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit eine tolle Bereicherung.

Interview: Andres Eberhard

Fotos: Oliver Lang